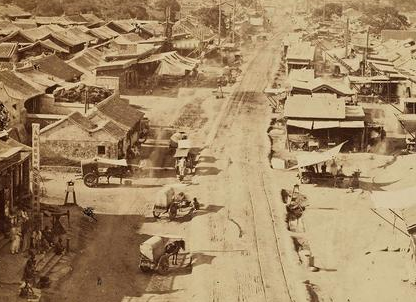

东晋(317年~420年),是由西晋皇族司马睿南迁后建立起来的王朝。此外,史书中又仿东汉称中汉,称东晋为中晋,寓以晋室中兴之意;又东晋统治地区大部分在江东,古称江左,因此以江左代指东晋。那么下面拍拍部落小编就为大家带来关于淝水之战的详细介绍,一起来看看吧!

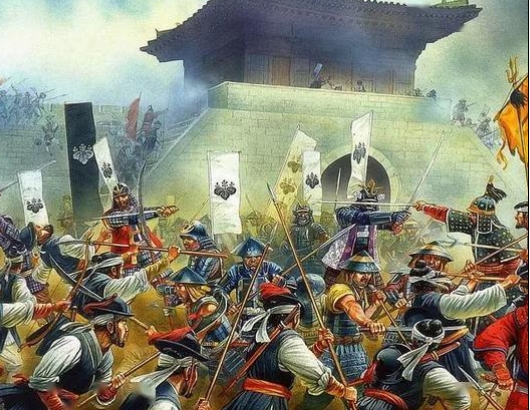

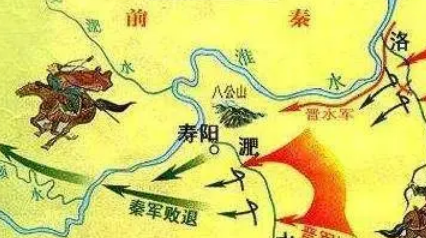

淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万(实则仅二十多万)前秦军。

淝水之战是中国历史上著名的以少胜多的战例。拥有绝对优势的前秦败给了东晋,国家也因此衰败,北方各民族纷纷脱离了前秦的统治,分裂为后秦和后燕为主的几个政权。而东晋则趁此北伐,把边界线推进到了黄河南部。

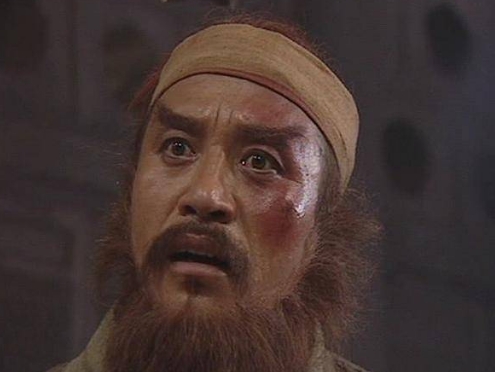

淝水之战使得北府兵声威大振,谢玄、谢安、谢石等人也凭借此战留名青史。东晋孝武帝司马曜借此机会收回权力,成为了东晋唯一掌握皇权的皇帝。而战败的前秦天王苻坚,也并非是一位怯懦无能的君王,他诛杀暴君苻生,为永嘉之乱以来的关中百姓,带来了二十多年的和平岁月,使得五胡乱华以来的北方再度恢复生机,不过因淝水战败,本已经和平的中原,又陷入了四分五裂的局面,而苻坚也在两年后被叛将姚苌杀死。

战役过程

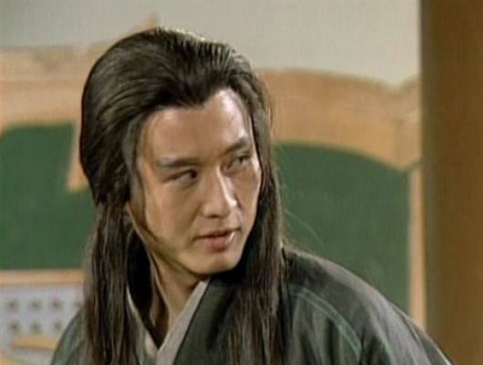

太元二年(377年),东晋朝廷任命桓冲的儿子桓嗣为江州刺史。又任命五兵尚书王蕴都督江南诸军事,兼徐州刺史,任命征西司马兼南郡相谢玄为兖州刺史,兼广陵相,监长江以北诸军事。 后来谢安举荐自己的侄子谢玄戍卫北方领土。 谢安则自己都督扬州、豫州、徐州、兖州、青州五州军事,总管长江下游。 桓冲为荆州刺史,防御荆襄地区;谢玄镇广陵,与谢安防御淮南地区。为了加强中央军力,晋孝武帝令谢玄招募淮南江北百姓,在广陵挑选良将,训练精兵,选拔了刘牢之等人,成立北府军。

第一阶段:淮南之战

时间:378年

战胜国:东晋

战败国:前秦

太元三年(378年)二月,前秦王苻坚派征南大将军、都督征讨诸军事、守尚书令、长乐公苻丕,武卫将军苟长和尚书慕容率领七万步、骑兵进犯襄阳,让荆州刺史扬杨率领樊州、邓州的兵众作为前锋,征虏将军始平人石越率领一万精锐骑兵出鲁阳关,京兆尹慕容垂、扬武将军姚苌率领五万兵众出南乡,领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显率领四万兵众出武当,会合攻打襄阳。分三路合围襄阳,总计投入兵力17万。

四月,前秦的军队抵达沔水以北,梁州刺史朱序认为前秦的军队没有舟船,未作防备。等到石越率领五千骑兵渡过汉水,朱序才惊惶固守中城。石越攻克了他的外城,缴获了一百多艘船只,用来接运其余的兵众。长乐公苻丕统领众将领攻打中城。 慕容垂攻下了南阳,抓获太守郑裔,与苻丕在襄阳会合。 襄阳守将朱序死守近一年后,于太元四年(379年)二月城破被俘。 苻坚又派彭超围攻彭城,秦晋淮南之战爆发。谢安在建康布防,又令谢玄率5万北府兵,自广陵起兵,谢玄四战四胜,全歼敌军。谢安因功封建昌县公,谢玄封东兴县侯。

第二阶段:淝水决战

时间:公元383年8月。

地点:淝水河畔。

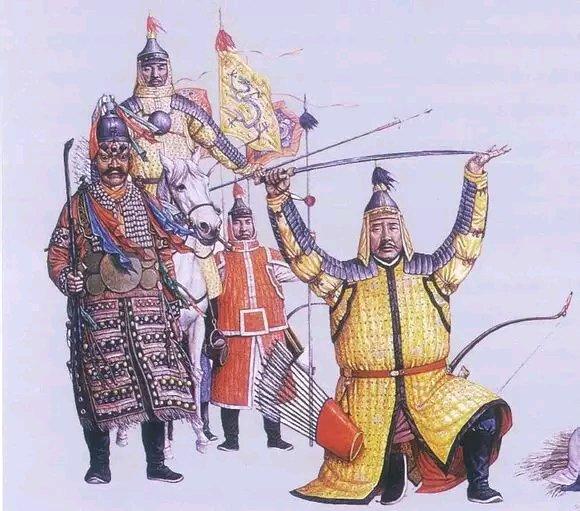

双方统帅和兵力:苻融率25万先锋军队。苻坚率步兵60万、骑兵27万,共112万大军。

东晋以谢安之侄谢玄为先锋,率领经过7年训练,有较强战斗力的“北府兵”8万沿淮河西上,迎击秦军主力。

结果:东晋获胜。前秦战败后苻坚被杀,北方重新分裂。

太元八年(383年)五月,桓冲倾十万荆州兵伐秦,以牵制秦军,减轻对下游的压力。

八月初二,苻坚派遣阳平公苻融督帅张蚝、慕容垂等人的步、骑兵共二十五万人作为前锋,任命兖州刺史姚苌为龙骧将军,督益、梁州诸军事。

八月初八,苻坚发兵长安,亲率步兵六十万,骑兵二十七万,开始大举南侵。

九月,苻坚抵达项城,凉州的军队到达咸阳,梓潼太守裴元略率水师7万从巴蜀顺流东下,幽州、冀州的军队也抵达了彭城,东西万里,水陆并进。阳平公苻融等人的部队三十万人,先期抵达颍口。 东晋面对大军压境,下达诏令,任命尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督,任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督,与辅国将军谢琰西中郎将桓伊等人,统帅八万兵众抵抗前秦。并让龙骧将军胡彬带领五千水军援助寿阳。共分三路兵马北上迎击前秦军。

十月,前秦阳平公苻融等攻打寿阳。十八日,攻克寿阳,擒获平虏将军徐元喜等人。慕容垂攻下了郧城。苻融进军攻打胡彬退守的硖石。前秦卫将军梁成等率领五万兵众驻扎在洛涧,沿淮河布防以遏制东面的部队。 苻坚自认为能速战速决,并派已是前秦尚书的朱序前去劝降谢石,朱序却私下提示谢石宜先发制人,击溃前秦的先锋部队。 他说:“秦军虽有百万之众,但还在进军中,如果兵力集中起来,晋军将难以抵御。现在情况不同,应趁秦军没能全部抵达的时机,迅速发动进攻,只要能击败其前锋部队,挫其锐气,就能击破秦百万大军。”谢石起初认为秦军兵强大,打算坚守不战,待敌疲惫再伺机反攻。听了朱序的话后,认为很有道理,便改变了作战方针,决定转守为攻,主动出击。

十一月,谢玄派广陵相刘牢之率领五千精兵开赴洛涧,,揭开了淝水大战的序幕。秦将梁成扼守山涧部署兵阵迎击。刘牢之取得洛涧大捷,斩杀了梁成以及弋阳太守王咏,秦军折损十名大将及五万主力。又派部队阻绝了淮河渡口,歼灭前秦军队一万五千人,抓获了前秦扬州刺史王显等人。

晋军西行,与秦军对峙淝水。 十二月有人向苻坚建议后退决战。诸秦将认为阻敌淝水畔比较安全,但苻坚认为半渡而击可主动对决。 当秦军后移时,晋军渡水突击。朱序在秦军阵后大叫:“前线的秦军败了!”,秦军阵脚大乱,随后晋军全力出击,大败秦军。谢玄、谢琰和桓伊率领晋军七万,战胜了苻坚和苻融所统率的前秦十五万大军,并阵斩苻融。

淝水之战以晋军的全面胜利告终。

历史影响

淝水之战,前秦军被歼和逃散的共有70多万。唯有鲜卑慕容垂部的3万人马尚完整无损。苻坚统一南北的希望彻底破灭,不仅如此,北方暂时统一的局面也随之解体,再次分裂成更多的地方民族政权,鲜卑族的慕容垂和羌族的姚苌等其他贵族重新崛起,各自建立了新的国家,苻坚本人也在两年后被姚苌俘杀,前秦随之灭亡。

中国南北分立的局面继续维持。东晋乘胜北伐,收回黄河以南故土,但不久,因丞相谢安去世和前线主帅谢玄退隐而转为守势。

此战的胜利者东晋王朝虽无力恢复全中国的统治权,但却有效地遏制了北方少数民族的南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展创造了条件。淝水之战也成为以少胜多的著名战例,载入军事史,对后世兵家的战争观念和决战思想产生着久远影响。

淝水之战的结果使东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机。从长期看,淝水之战最重要的作用是使得流落到南方的汉族中原文化得以延续和发展,并且直接影响到了此后隋唐等统一王朝的精神实质,可以说淝水之战保住了中华文化的核心部分并使之从“五胡乱华”后得到喘息和重新崛起的机会。

分析评价

前秦的失败原因

第一,淝水之战是在苻坚统一北方后的六七年进行的。当时,前秦只是军事上的统一,内部统治不稳,更没有较雄厚的物质基础,加之苻坚连年征战,致使人民厌战,军队的士气不高,缺乏群众基础。正如恩格斯所说,“连年的战争会使甚至是最强大的国家精疲力竭”。南征前,太子苻宏曾对苻坚说,东晋是应该伐的,但是,当前的主要任务是“厉兵积栗,以待暴主”。苻坚本应接受这一意见,继续恢复、发展北方经济,以便使本不稳固的军事行政联合的统一政权建立在较深厚的基础上,然后统一全国才有希望。然而,由于骤胜而日益骄傲的苻坚却不顾主客观条件,匆匆忙忙地发动攻晋战争,征兵百万,给北方各族人民带来沉重负担,因而不得人心,战斗力低,以致于与东晋军队局部接触便使前秦数十万军队全线溃败。

第二,苻坚用人不择贤愚,赏罚失明,又是其在淝水之战中遭到失败的一个重要原因。苻坚宠信投降前秦的少数民族上层分子,忠奸并蓄,而对于一心忠于他的汉族官员却存有戒心,不加重用。即使是王猛,虽然符坚说他们的关系是“若玄德之遇孔明也”,但也是对之存有戒心的。王猛死后,苻坚自以为是英主,更加骄傲,任人更是不择贤愚,群臣的逆耳忠言再也听不进去,对顺耳的阿谈奉承之语却倍加赞赏。在伐晋向题上,他拒绝听取臣下的一切有益的劝阻,反而听信怀有野心的慕容垂等人的谗言,一意孤行,“愎谏违谋”,“有功不赏,有罪不诛”,这样就没能组成一个坚强的团结的领导集团,其兵败淝水是可以预见的。

第三,苻坚好大喜功,缺乏冷朴的客观分析,战前没有周密的战略部署,临战时又犯了一系列战术指挥上的错误,这也是前秦在淝水之战中失败的重要原因。苻坚不顾主客观条件,只是依仗自己的“有众百万,资杖如山”的兵力和“投鞭于江,足断其流”的军威,认为征服东晋“若商风之陨秋箨,贸然远征。他报有侥幸求胜心理,战略上骄傲轻敌。在其前锋军梁成所率五万人被东晋大将刘牢之全歼于洛涧后,士气大伤,苻坚为之震动,开始产生了畏晋思想。所以,当他与前锋军统帅特融登上寿阳城楼,望见晋军“部阵齐整,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形,顾谓融曰‘此亦劲敌也,何谓少乎!’忧然有惧色”。于是,苻坚由轻敌变为怕敌,由冒进转为败逃,终子落了个“草木皆兵”、“风声鹤唳”的可悲结局。

第四,双方交战的兵力相当,但东晋的北府兵的战斗力远胜于前秦军。

东晋的胜利原因

1、东晋主战派谢安等人临危不乱,坚决抗战,态度意志坚决。

2、军队战斗力强,主将有能,指挥若定,将兵上下齐心协力,军心可用。

3、民间也组织军事力量对抗前秦,民心可用。

4、有淝水天险,占尽地利,准备充分,发挥己军之长。

5、战术得当,利用前秦内部不稳,分化离间前秦内部关系,涣乱其军心。

6、以智激敌,诱其自乱,然后乘隙掩杀;坚决实施战略追击,扩大战果。

历史典故

当苻坚决定南侵东晋时,遭朝中大臣劝谏,指出东晋由汉族人建立,受国人拥戴;而且有长江天险,不易攻下,但苻坚却不屑地回应:“我坐拥百万大军,只要我一声令下,所有士兵把他们的鞭投入区区长江,足可把江水断流,长江天险还有什么好怕的?”后人以“投鞭断流”形容军队阵容鼎盛,或实力强大的机构人才辈出等。

出处:“以吾之众旅,投鞭于江足断其流。”典出《晋书·卷一一四·苻坚载记下》。

草木皆兵

前秦的先头部队在洛涧附近被晋军偷袭,被击败得溃不成军,不但令秦兵士气受挫,亦令一向骄傲的苻坚信心动摇。他得知晋军正向寿阳前进,便和苻融登上寿阳城头观察晋军动静。他看见对岸的晋兵,排列整齐,战船密布,心中觉得晋兵训练有素。再望向北面的八公山,山上长满无数草木,北风吹过,草木晃动,就像无数士兵在运动,即时大惊地跟苻融说道:“晋兵是一支多么强大的对手,你怎么说他们是弱旅?”后来,人们以“草木皆兵”形容人神经过敏及疑神疑鬼。

出处:语本《晋书·卷一一四·苻坚载记下》:“坚与苻融登城而望王师,见部阵齐整,将士精锐。又北望八公山上草木,皆类人形,顾谓融曰:‘此亦勍敌也!何谓少乎?’怃然有惧色。”

风声鹤唳

前秦苻坚的军队在淝水一战中大败,苻融战死;苻坚中箭,率领余兵拚命逃回北方。当他们听到风吹过的声音及飞鹤的鸣叫,都以为是晋兵仍在后穷追不舍,于是他们日夜逃跑,饥寒交迫,结果当他们回到北方时,百万大军已失去了十之七八。后人便以“风声鹤唳”形容人在受过刺激后,心灵变得脆弱不堪,一旦风吹草动都会受不了,或者亦可形容岌岌可危的处境。

出处:典出《晋书·卷七十九·谢安传》。

折屐齿

淝水之战晋军收复寿阳,谢石和谢玄派飞马往建康报捷。当时谢安正跟客人在家下棋。他看完了谢石送来的捷报,不露声色,随手把捷报放在旁边,照样下棋。客人知道是前方送来的战报,忍不住问谢安:“战况怎样?”谢安慢吞吞地说:“孩子们到底把秦人打败了。”客人听了,高兴得不想再下棋,想赶快把这个好消息告诉别人,就告别走了。谢安送走客人,回到内宅去,他的兴奋心情再也按捺不住,跨过门槛的时候,踉踉跄跄的,把脚上的木屐的齿也碰断了。这是著名的典故“折屐齿”的来历。

出处:典出《晋书·卷七十九·谢安传》。

公元383年八月,苻坚亲自带领八十七万大军从长安出发。这个消息传到建康,晋孝武帝和京城的文武官员都着了慌。晋朝军民都不愿让江南陷落在前秦手里,大家都盼望宰相谢安拿主意。谢安是陈郡阳夏(今河南太康)人,出身士族,经常在会稽东山游览山水,吟诗谈文。他在当时的士大夫阶层中名望很大,大家都认为他是个挺有才干的人。但是他宁愿隐居在东山,不愿做官。当时在士大夫中间流传着一句话:“谢安不出来做官,叫百姓怎么办?”到了四十多岁的时候,他才重新出来做官。因为谢安长期隐居在东山,所以后来把他重新出来做官这样的事称为“东山再起”。

出处:典出《晋书·卷七十九·谢安传》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。